La realtà è il frutto di incontri ordinari

La collezione come forma di esperienza #1

Quando non si vede cosa non si riesce a

vedere non si vede nemmeno che si è ciechi.

Paul Veyne

Il segreto per imparare a osservare risiede nel desiderio di un ritorno e di una partecipazione a una vita più lenta e sotterranea. Saper guardare è l’ultimo dei processi che attiviamo per porre attenzione: uno sguardo indagatore deve sapere cosa cercare, cosa significa essere curiosi e come si coltiva la curiosità. Per poter godere di ogni incontro con la realtà, è necessario utilizzare uno sguardo allenato a percepire.

In Elogio del margine, bell hooks (2020, p.126) afferma: «É fondamentale che quelli di noi conservino le passioni di famiglia per inventare spazi di apertura radicale, le nostre vite dipendono dalle nostre capacità di concettualizzare alternative» – e, aggiungerei – di teorizzare le esperienze in forme estetiche e di critica. Noi ci porremo esattamente in questa fessura di spazio alternativo dove tutto è buio, talmente buio da vedere ogni cosa. Ci collocheremo «là dove la profondità è assoluta» (hooks, 2020, p. 127).

L’essere umano del ventunesimo secolo fa affidamento sulla vista in modo totale e precario. In una realtà ormai inondata di immagini, essa è divenuta il senso più utilizzato, il mezzo più sicuro e democratico per una comprensione rapida ed efficace. Abbiamo abituato il nostro sguardo a essere governato solo dagli occhi, cosicché la vista si è trasformata in uno strumento scontato di cui avvalersi nella quotidianità. Guardare è un atto che consideriamo finito in se stesso e non sentiamo il bisogno di alimentare. Rosalind H. Williams (1991), in Dream Worlds Mass Consumption in Late Nineteenth Century France, un saggio critico sul consumo contemporaneo, afferma che il linguaggio delle cose è nascosto nella semplicità della quotidianità. Spingersi dunque oltre l’ovvio e lasciare che la banalità delle cose ceda il posto alla loro storia è la prima regola per lasciarci condurre alle più sorprendenti scoperte.

Come possiamo essere certi di conoscere ciò che siamo abituati a definire noto ed evidente? Il reale si mostra quando la nebbia dell’ovvio che l’avvolge si dissipa, conducendoci fuori dalla routine visiva e rendendo il nostro sguardo limpido e pulito proprio come il concetto di buio.

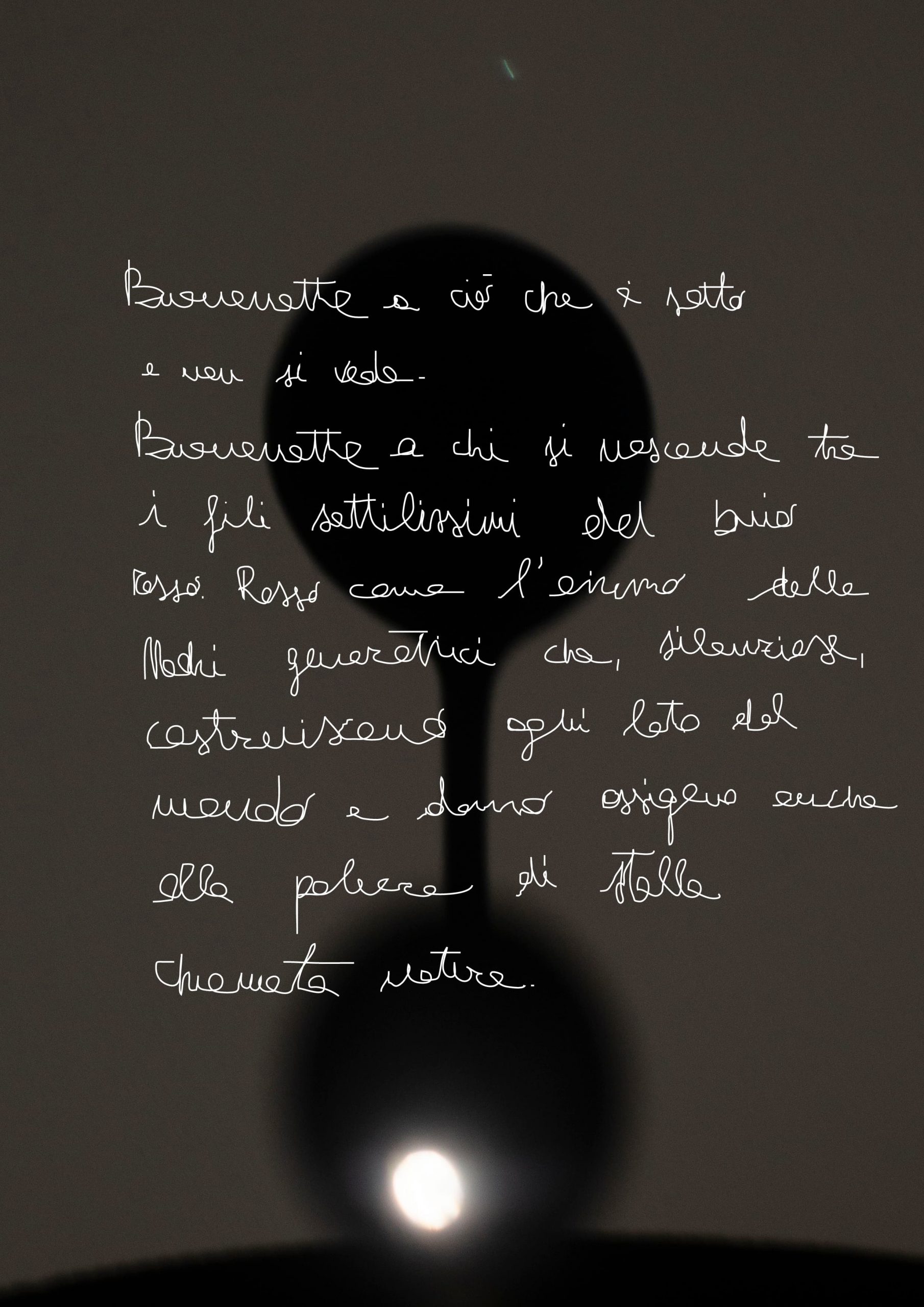

Platone ci ha insegnato che la luce è simbolo di purezza e verità, mentre il buio, nell’accezione dicotomica, rappresenta la falsità. Sul piano morale la luce è metafora del bene e il buio del male; in senso figurato esso è condizione di ignoranza, intesa come mancanza di informazione, che si contrappone alla chiarezza della luce. Questa condizione ci permette di ricominciare, di rivedere, di riscoprire. La limpidità del buio è una preziosa occasione per redimere la nostra convinzione di sapere e vedere.

Con grande dispiego di forze tecniche, l’essere umano ha sviluppato uno sguardo destinato a vedere solo la superficie delle cose. Un’ambizione visivo-percettiva che racchiude in sé una contraddizione. Se ambire è un’azione che implica lo sforzo di desiderare, di bramare, di voler arrivare fino in fondo, la superficialità invece presuppone il fermarsi alla prima cosa che si vede, si tocca o si annusa. Ne La grande Cecità, Amitov Glosh (2019 p.18) afferma che «questa nostra epoca, così fiera della consapevolezza, verrà definita l’epoca della grande Cecità». La Cecità di Glosh è la nostra superficialità.

Prendere coscienza della realtà tramite i sensi e comprenderla poi sul piano intellettivo attraverso la catalogazione, l’archiviazione e la collezione è la strada migliore per capire e percepire la profondità dello spazio che abitiamo.

La parola tecnologia deriva dal greco ed è composta da τέχνη (techne), arte, abilità e λογία (loghía), discorso, spiegazione. Il termine significa quindi: “trattato sistematico su un’arte”. La tecnologia è anche un mezzo al servizio della comprensione e della scoperta, un procedimento atto a raggiungere un effetto o uno scopo ampio e vasto. Possiamo parlare di una tecnologia della collezione riferendoci a un archivio che mappa e setaccia un’esperienza del reale, poiché la realtà è un frutto di incontri e di percezioni. Merleau-Ponty (2003, p. 43) ha chiamato «fede percettiva […] la modalità generatrice di quegli intrecci della percezione in cui il soggetto e l’oggetto fondano il proprio legame di valore reciproco ed esistono l’uno per l’altro».

Fermatevi un attimo a riflettere sul nostro processo di apprendimento nel momento in cui iniziamo in tenera età a codificare la realtà. Crescendo scopriamo e impariamo a nominare ogni cosa, che poi fissiamo nella memoria come fosse una scatola sempre pronta all’uso. Successivamente, apprendiamo a riconoscere quelle cose prima nominate e a declinarle nei vari contesti. In questa magica associazione di nome e oggetto scopriamo che siamo tutti collezionisti che archiviano tratti e percorsi di realtà, crediamo che il modo in cui impariamo a guardare il mondo sia quello giusto e che tutto sia già dato e scritto da sempre. È invece necessario capire come recuperare quella codificazione ancestrale calpestata da anni di pigrizia percettiva.

In questo esercizio di recupero gli oggetti saranno i nostri più cari alleati e li considereremo il veicolo che ci permette di annientare l’indifferenza quotidiana per percepire o immaginare con la più vasta pluralità di sensi.

Dunque, per ascoltare

avvicina all’orecchio

la conchiglia della mano

che ti trasmetta le linee sonore

del passato, le morbide voci

e quelle ghiacciate,

e la colonna audace del futuro,

fino alla sabbia lenta

del presente, allora prediligi

il silenzio che segue la nota

e la rende sconosciuta

e lesta nello sfuggire

ogni via domestica del senso.

Accosta all’orecchio il vuoto

fecondo della mano,

vuoto con vuoto.

Ripiega i pensieri

fino a riceverle in pieno

petto risonante

le parole in boccio.

Per ascoltare bisogna aver fame

e anche sete,

sete che sia tutt’uno col deserto,

fame che è pezzetto di pane in tasca

e briciole per chiamare i voli,

perché è in volo che arriva il senso

e non rifacendo il cammino a ritroso,

visto che il sentiero,

anche quando è il medesimo,

non è mai lo stesso

dell’andata.

Dunque, abbraccia le parole

come fanno le rondini col cielo,

tuffandosi, aperte all’infinito,

abisso del senso

(Candiani, 2014, pp. 14-15).

Fin dall’infanzia Chandra Livia Candiani amava accogliere con uno sguardo attento quante più cose insignificanti ci fossero all’interno di una stanza, sul tram, lungo la via di casa. Si trattava di oggetti quotidiani, di animali, di piante accomunate da qualcosa di assolutamente non speciale.

Per i surrealisti la chiave per accedere al fantastico e al meraviglioso era lo sguardo attento ai dettagli solitamente trascurati e insignificanti. Da questo nasce il concetto di attrazione irreprimibile che proviamo verso determinati oggetti, un desiderio frutto dell’incontro tra l’interno, ovvero il gusto e la personalità, e l’esterno, ovvero ciò che compone materialmente la realtà. Quello che André Breton ha chiamato caso oggettivo è la scoperta di un oggetto d’affezione, una scelta regolata da due impulsi: quello del collezionista verso l’oggetto e quello dell’oggetto verso il collezionista; un vero e proprio appuntamento, come affermava Marcel Duchamp, per giustificare la scelta di un readymade.

La sensazione che un oggetto inanimato e insignificante chiami il collezionista sembra accomunare André Breton, Alberto Giacometti e Joan Mirò.

«Per noi si trattava di sapere se un incontro, scelto tra i ricordi e tale che le sue circostanze assumano un particolare rilievo dal punto di vista affettivo, fosse stato posto, per chi era disposto a rievocarlo, fin dal principio sotto il segno della spontaneità, dell’indeterminatezza, dell’imprevedibilità o anche dell’inverosimiglianza e, nel caso, in che modo si fosse svolta in seguito la riduzione di questi dati. Contavamo su osservazioni di qualsiasi tipo, anche distratte, anche apparentemente irrazionali, che potessero essere formulate a proposito del concorso di circostanze favorevoli a un incontro di tale sorta per porre in risalto che quel concorso non è affatto inestricabile e mettere in luce i nessi di dipendenza che uniscono le due storie casuali (naturale e umano); nessi sottili, fuggevoli, inquietanti allo stato attuale delle conoscenze, ma che illuminano a volte i vividi bagliori più incerti dell’uomo» (Breton, 1974, pp. 25-26).

Giacometti, a seguito di una casuale epifania al mercatino dell’usato con Breton, si mise a osservare quel cucchiaio accorgendosi che gli incontri con gli oggetti gli offrivano, a posteriori, grandi riflessioni e connessioni mai immaginate prima. Non può esistere oggetto senza desiderio e desiderio senza oggetto, il quale diviene un emblema capace di evocare il meraviglioso.

Se oggi tutti sappiamo riconoscere al volo un Joan Mirò è grazie alla sua testarda ricerca e osservazione della realtà, con le quali giunse a comprendere che nel piccolo e nei dettagli insignificanti avrebbe trovato la musica del divino. Nel lavoro di Mirò gli oggetti diventano un mezzo per una metamorfosi della forma, dunque per divenire altro. Un chiaro esempio è L’orologio del vento (Fig 2), in cui il punto di partenza è proprio il concetto di insignificanza. Se osserviamo l’opera, la nostra attenzione è subito catturata da un oggetto alquanto comune e di poca attrattiva che invece è l’elemento principale della scultura, il cucchiaio si è trasformato da oggetto insignificante in parola di un linguaggio immaginario.

Cosa c’è di più banale di un cucchiaio? Un oggetto dedito alla sua funzione, sempre pronto all’uso nel cassetto delle posate, annoiato e sempre uguale, il cui unico momento di personalità si manifesta sotto il rubinetto quando devia il getto dell’acqua con la sua parte di pancia deliziosamente convessa.

Man Ray, Slipper Spoon, 1934, for André Breton’s L’Amour fou, 1937. // Joan Mirò, L’orologio del vento, 1967. Bronzo, 51 x 29,5 x 16 cm.

Man Ray, Slipper Spoon, 1934, for André Breton’s L’Amour fou, 1937. // Joan Mirò, L’orologio del vento, 1967. Bronzo, 51 x 29,5 x 16 cm.

Sforzando i punti ciechi della nostra mente, creando dei ponteggi mentali, possiamo immaginare i cucchiai come dei fantastici custodi di testimonianze. Inizio a domandarmi dove abbia trovato Slipper Spoon il titolare di quella bancarella, magari era uno svuota cantine, magari era di sua madre deceduta o forse glielo ha rubato di nascosto. In ogni caso quel cucchiaio ha avuto una seconda possibilità: non solo ha cambiato casa e proprietario ma è addirittura diventato famoso, un elemento della collezione di Breton, un pezzo grosso dell’arte. Se poi pensiamo ai cucchiaini dei bar o dei ristoranti è tutta un’altra storia: hanno un posto di lavoro alquanto frenetico, quante volte si sono fatti “mangiare” dai loro clienti? Che poi chissà come dev’essere venire a contatto con tante persone in quel modo. Per non parlare dei numerosi bagni in lavastoviglie ad alto grado di lavaggio, l’usura è assicurata. Essere cucchiaini pubblici ha però due preziosi vantaggi, ognuno di loro vive insieme ad altri cucchiaini diversi, magari perché alcuni set si sono persi, sono stati rubati o semplicemente rotti. Inoltre, i cucchiaini conoscono le brevi storie delle persone che per una o due ore hanno condiviso il tavolo con loro, hanno potuto ascoltare segreti, preoccupazioni, gioie, ma anche fretta e disinteresse. Vagando tra immaginazione e pensiero astratto, i cucchiaini sembrano diventare oggetti tutt’altro che insignificanti. Questo è un primo passo per guardare ciò che ci circonda con estrema ammirazione e forse anche devozione.

Il termine accorgere significa scorgere con la mente, acquisire un fatto attraverso una riflessione. Da qui nasce il desiderio di raccogliere un oggetto per poter analizzare, valutare, scoprire, conoscere una storia. Oppure semplicemente per assicurarsi di vivere per sempre un momento di epifania. Accorgersi che gli oggetti intorno a noi possono raccontare, avere una nuova vita, non fare niente o diventare qualcosa di altro, talmente altro da poter immaginare nuovi utilizzi.

Per ambire allo sviluppo dello sguardo, quindi a sapere osservare e non più semplicemente vedere, ci affidiamo al buio: il nemico più acerrimo della nitida e sicura vista. La fisica ci insegna che, per gli esseri umani, i dettagli e i colori della realtà raggiungono il nostro cervello grazie alla luce. Dal momento che l’oscurità scende lenta verso la notte, ecco che quella grande alleata luminosa ci lascia soli e vulnerabili, ma allo stesso tempo il nostro cervello ci chiede più attenzione per codificare la realtà. Allora, se vedere ci rende ciechi, il buio ci restituirà il nostro sguardo più profondo.

Il percorso che stiamo per affrontare sarà pensato per trasformare gli oggetti in soggetti, una pratica vicina all’Animismo. Conoscere ciò che ci circonda significa cogliere i punti di vista, le origini, le culture, le nostre abitudini e quelle della natura. Quando soggettiviamo un bosco si attua un processo di affettività, poiché fare attenzione significa osservare, quando osserviamo comprendiamo, quando comprendiamo empatizziamo e quando empatizziamo facciamo qualcosa. Viviamo un’esperienza.

E TU COSA NON VEDI?

Ho pensato di creare un luogo di condivisione e scambio, rendendo la rubrica interattiva. Ognuno può partecipare caricando i propri oggetti, legandoli a storie, ricordi e visioni immaginifiche.

Qui puoi caricare i tuoi esercizi al buio: https://padlet.com/viganotessa/la-realt-il-frutto-di-incontri-ordinari-qrp2v87fp2gvj179

Puoi inserire il tuo nome o rimanere nell’anonimato, raccontare una storia dell’oggetto caricato o lasciare che l’immagine parli da sé.

Bibliografia

AA.VV. (2001), Joan Mirò. L’armonia del fantastico, Erga edizioni, Genova.

Bodei R. (2019), La vita delle cose, Laterza, Bari.

Breton A. (1974), L’amour fou, Einaudi, Torino.

Candiani C. L. (2014), La bambina pugile ovvero la precisione dell’amore, Torino, Einaudi.

Ghosh A. (2019), La grande Cecità, traduzione di Anna Nadotti, Norman Gobetti, Neri Pozza, Vicenza.

Grazioli E. (2018), La collezione come forma d’arte, Johan & Levi, Milano.

hooks b. (2020), Elogio del margine. Scrivere al buio, traduzione di Maria Nodotti, Tamu edizioni, Napoli.

Merleau-Ponty M. (2003), Fenomenologia della percezione, traduzione di A. Bonomi, Bompiani, Milano.

Williams R. H. (1991), Dream Worlds Mass Consumption in Late Nineteenth Century France, University of California Press.

Biografia

Tessa Viganò è nata e vive in provincia di Monza e Brianza; è artista e docente di grafica in un liceo artistico. Si è laureata in pittura e fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente ha seguito un corso master in educazione in natura in Bicocca. La sua ricerca in ambito artistico si sviluppa attorno al concetto chiave di desiderio; un desiderio che produce curiosità e conduce a mondi altri, in cui è possibile immaginare soluzioni alternative di coabitazione.